1917 : Les Kanak font la guerre à la guerre

1917 : Les Kanak font la guerre à la guerre

Le 28 avril 1917, dans le hameau de Cémû, au nord de la colonie française de Nouvelle-Calédonie, le pilou, rituel de danse prévu pour réconcilier des tribus kanak en conflit, finit en fusillade : le chef du service des affaires indigènes, Alfred Fourcade, déclare la guerre au petit chef kanak Noël de Cémû, qui résiste depuis quelques mois à l’enrôlement forcé pour la « grande » guerre.

Pendant que l’Europe s’enlise dans l’horreur de la guerre depuis 3 ans, que les première mutineries commencent le 17 avril au lendemain de la boucherie du Chemin des Dames, quelques centaines de Kanak partent en guerre contre l’oppression coloniale.

Cette guerre n’est pas analogue aux massacres de masses qui se déroulent à 16.000 km de là dans les tranchées : les colonnes de combattants kanak se limitent à quelques dizaines d’hommes, voire une centaine, les combats durent quelques heures maximum, sans artillerie, et ne font « que » 300 morts en 18 mois. Pourtant, on ne peut pas pour autant la réduire à une simple révolte, à une opération de « maintien de l’ordre » comme l’a fait la mémoire coloniale. Ces combats courts et ciblés correspondent à la façon kanak de faire la guerre.

- Lire aussi « Kanaky : Référendum d’autodétermination, une chance ou un piège ? » dans Alternative libertaire de juin 2018.

- Meeting de solidarité avec la Kanaky, le 19 septembre 2018, à 19 heures à Paris 3e

- Lire aussi : « 1984 : Le FLNKS secoue la Nouvelle-Calédonie » dans Alternative libertaire de décembre 2014

- « Juin 1878 : La grande révolte kanak », dans Alternative libertaire de juin 2018

Servir la France

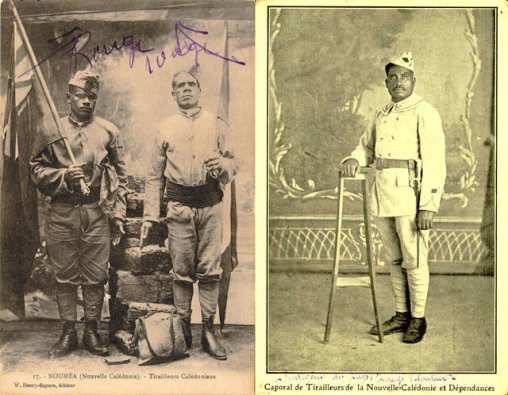

Si les tensions à l’origine de l’incident de Cémû semblent n’être que des conflits entre tribus kanak, elles sont en réalité directement liées à la politique coloniale. Alors que le premier contingent de soldats français est parti de Nouvelle Calédonie dès avril 1915 pour combattre en Europe, les Kanak, qui ne sont que des « sujets français » et non des citoyens ne deviennent mobilisables qu’à la fin de l’année 1915, qui fut particulièrement meurtrière sur les fronts européens.

Mais cette mobilisation des « indigènes » ne devait se faire que sur la base du volontariat. 700 Kanak sont recrutés à partir de janvier 1916 et partent pour l’Europe à partir de juin. En 1917, tous les citoyens français sont mobilisés jusqu’à la classe 1889 et un nouvel appel au volontariat indigène est lancé...juste au moment où l’on apprend les premiers décès survenus dans le premier contingent de « volontaires » parti en 1916 [1].

Avec les annonces de ces morts, arrivent aussi les lettres des vivants qui se plaignent de la surcharge de travail (durant les premiers mois, les kanak ne sont pas envoyés au combat, dont ils ne semblent pas dignes, jusqu’à ce que les besoins en troupes fraîches deviennent plus grands) et de la mauvaise nourriture.

Dès février 1917, les tribus des alentours de Koné, un village de colons de la côte ouest, se plaignent d’être menacées par les recruteurs envoyés par le petit chef de la réserve de Koniambo, Doui. L’administration coloniale avait confié aux grands chefs la mission de maintenir l’ordre dans les réserves, de prélever l’impôt (la capitation), mais aussi de fournir la main d’œuvre demandée par les colons et les « volontaires » pour l’armée. A ce titre, les grands chefs pouvaient imposer des châtiments aux petits chefs des tribus et à tous les autres sujets... et pouvaient aussi être punis s’ils ne remplissaient pas leurs fonctions.

A partir de 1916, une pression accrue est mise sur les grands chefs, dont certains sont même internés à Nouméa suite aux maigres résultats des campagnes de recrutement. Les grands chefs font donc redescendre cette pression au niveau inférieur. Si cela ne suffit pas, le commandant militaire de la colonie, Bernard Durand, un vétéran de la bataille de la Marne, menace les tribus récalcitrantes de détruire leurs plantations et leurs villages.

Les bienfaits de la colonisation

Avant de devenir de la chair à canon, la population kanak a déjà subi de façon particulièrement meurtrière l’occupation coloniale : la population estimée à 100.000 personnes à la découverte de l’île en 1774 est réduite à 20.000 lors du recensement de 1911. Les maladies importées par les colons s’ajoutent aux répressions des différents soulèvements. Lorsque le pasteur Maurice Leenhardt débarque en 1902 pour répandre le protestantisme, il est accueilli par le maire de Nouméa qui s’étonne : « Que venez-vous faire ici ? Dans dix ans il n’y aura plus de Kanak ».

L’année suivante, le missionnaire écrit à son père : « On nous a montré un peuple s’élançant dans les bras d’un bon Jésus, je ne trouve guère que le fier canaque de l’Insurrection qui, vaincu, préfère ne pas avoir d’enfants que de les voir exploités par les "blancs". » Soumises aux dégâts occasionnés par les divagations du bétail des colons, les populations sont « protégées » par leur cantonnement dans des réserves à partir de 1876. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le cheptel atteint son point culminant à 150 000 bêtes en 1917, l’année de la révolte !

Si la guerre de 1914 a accentué la pression sur les Kanak, elle leur a aussi démontré que la France n’était pas aussi puissante qu’elle le paraissait. Depuis le bombardement de Papette à Tahiti par un navire allemand, la légende du navire envoyé par Guillaume II pour livrer des armes aux kanak hante les colons et suscite l’espoir d’une vengeance chez les kanak. Le départ de nombreux colons aux armées et le souvenir des guerres précédentes, notamment celle de 1878 [2], accroissent encore le sentiment de peur des Européens.

« Puisque Noël veut la guerre... »

Ces tensions provoquent des préparatifs de guerre autour de Koné. Le 4 avril, une cinquantaine d’hommes se rassemblent en armes à Pwënäki, un village au nord de Koné, pour exprimer plus vigoureusement aux gendarmes venus négocier, leurs griefs envers les policiers du chef Doui. Ils refusent une rencontre directe avec le chef et dansent un pilou qui semble particulièrement menaçant. Le lendemain, une trentaine d’hommes en armes investissent le village de Koné... pour faire des achats (vivres, étoffes).

Cette démonstration de force suffit à terroriser les colons du village persuadés qu’ils sont à la recherche d’armes. Le maire demande immédiatement à Nouméa un déploiement militaire et des arrestations en dramatisant la situation.

Le 20 avril, après le déploiement d’un détachement composé notamment de tirailleurs tahitiens, le chef du service des affaires indigènes, Alfred Fourcade, rencontre Noël. Noël est le petit chef de Cémû exilé à Pwënäki depuis que son hameau a été ravagé par le bétail d’un colon en 1910. Il fait partie des meneur de ces groupes en armes et accepte un pilou de réconciliation prévu le 28 avril, grâce à la présence des tirailleurs tahitiens, dont les chants et les danses semblent impressionner les kanak.

Le jour du pilou, on découvre que le hameau de Cémû a été incendié : Noël et ses proches refusent de participer, d’autant plus que le bruit court que Fourcade va tenter de l’arrêter. Le pilou a malgré tout lieu : des guerriers d’autres villages (Pwënäki notamment) dansent mais pour Fourcade, la vigueur et la fougue des danseur ressemble plus à une invitation à la guerre qu’à la paix. De leur côté, Noël et les siens apparaissent sur une colline surplombant le village et se mettent à danser un pilou qui semble tout aussi guerrier.

La tension monte et Fourcade ordonne aux soldats d’encercler les danseurs de Pwënäki à la fin de leur danse. Il espère montrer sa force pour convaincre Noël de venir se livrer. Mais Noël ne bouge pas... et Fourcade déclare « Puisque Noël veut la guerre, eh bien, il l’aura » : 17 danseurs sont enchaînés et conduits à Koné. Noël attaque alors le détachement : 5 Kanak et 2 soldats, dont 1 tahitien, sont blessés dans la fusillade.

Parmi les danseurs arrêtés, 2 meurent à Koné de la dysenterie en 2 semaines, un autre meurt en juin et les 14 autres, enfermés sur l’îlot Freycinet à Nouméa, s’évadent le 11 juillet. En avril 1919, lorsque s’ouvre un procès des insurgés, seuls 6 de ces danseurs sont encore vivants.

Un an de guérilla kanak

Après la fusillade de Cémû, l’armée renforce sa présence autour de Koné grâce aux troupes mobilisées pour partir en Europe (citoyens français et « volontaires » kanak) mais qui attendent toujours leur navire, à des « cavaliers volontaires » (milices de colons) et aux auxiliaires kanak recrutés dans des régions plus lointaines. Ces colonnes partent à la recherche des insurgés et détruisent systématiquement les villages sensés les abriter, qu’elles trouvent souvent vides à leur arrivée.

Les guerriers de Noël et de quelques autres chefs qui le rejoignent rapidement, mènent des expéditions contre des propriétés isolées, espérant notamment trouver les fusils dont ils ne sont que peu équipés. Des colons sont parfois tués. Ils harcèlent aussi les troupes qui sillonnent les montagnes à leur recherche par de petites embuscades et de nombreuses invectives, remplaçant les munitions qui leur manque. Les attaques plus importantes, comme celle du poste militaire de la mine de Kopéto le 23 mai, échouent.

La guerre suit les pratiques coutumière : chaque attaque est préparée par des rituels pour s’attacher le secours des divinités et par la consultation de devins. Les récits ultérieurs insisteront sur les nombreuses négociations entamées depuis des mois entre certains chefs pour préparer cette guerre et les échanges de « monnaie de guerre » (colliers de coquillages polis noirs) servant à nouer des alliances. Cette préparation reste difficile à évaluer car les monnaies de guerre sont des messages complexes à analyser, qui peuvent porter plusieurs sens et permettre des manipulations.

A partir de juin, les combats se déplacent vers le littoral est de l’île, autour de la vallée de Tipindjé. Fin juin, l’armée tente une grosse attaque visant une concentration de rebelles à Pamalé mais est repoussée avant même d’atteindre le village. Les colonnes de l’armée subissent plusieurs embuscades sur le chemin du retour.

La contre-insurrection coloniale

Face à cette guérilla, les autorités coloniales choisissent en juillet de privilégier l’utilisation d’auxiliaires indigènes, plus efficaces que les troupes régulières. Ne réussissant pas à s’attaquer aux guerriers ennemis, elles choisissent, dans la tradition de la guerre coloniale, de « nettoyer » les vallées de Pamalé et Tipindjé, c’est à dire de détruire tous les villages et les plantations, de déplacer les populations s’y trouvant. Les auxiliaires sont récompensés de 25 Francs pour chaque tête de combattant et autant pour chaque femme ou enfant prisonniers. En un mois plus de 30 rebelles Kanak sont tués.

Les insurgés qui cherchent à échapper à la répression tentent de remonter le chemin de la monnaie de guerre qui avait été à l’origine de leur départ ou à se réfugier dans les quelques réserves neutres qui échappent à l’autorité de l’armée. Mais les attaques des rebelles continuent jusqu’en décembre. L’armée et ses auxiliaires finissent par attaquer en décembre les réserves neutres, pourchassant pendant des semaines les rebelles et les familles qui les suivent.

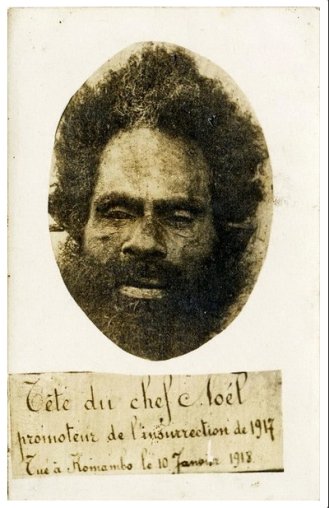

Le 10 janvier, Noël est abattu puis décapité par Mohamed Ben Ahmed, un ancien bagnard libéré à qui il demandait de la nourriture. Les derniers petits groupes furent traqués jusqu’en mai 1918.

En mars 1918, plus de 250 personnes sont emprisonnées à Nouméa, dont une soixantaine vont mourir en captivité. Lors du procès de 1919, 78 hommes sont jugés, 61 condamnés et 2 guillotinés en 1920. Autour de 300 personnes sont mortes dans cette guerre, dont seulement 13 colons et soldats. La politique de terre brûlée a permis une extension considérable de la colonisation et une concentration des populations kanak dans des villages plus gros, l’abandon des hameaux isolés.

Jean-Marie Tjibaou considérait que les autorités coloniales avaient voulu « calmer les gens pour longtemps » [3]. Cette guerre est restée dans les mémoires kanak, comme celle de 1878, transmettant le souvenir de combattants fiers et insoumis. 1917 est une rupture, un événement qui détermine encore aujourd’hui les alliances et les divisions dans la société kanak.

Renaud (AL Alsace)

LES SANGLOTS DE L’AIGLE PÊCHEUR

La guerre de 1917 a fait l’objet d’une publication d’Alban Bensa, Kacué Yvon Goromoedo et Adrian Muckle qui a le mérite de traiter cet événement de façon globale. Le récit détaillé des événements à partir de la confrontation des diverses sources offre une analyse historique et politique. Les récits de la mémoire kanak (en prose ou en vers) de cette guerre, commentés et expliqués, et même les enregistrements audio de certains de ces récits dans un CD joint au livre, donnent une dimension poétique et anthropologique à cette histoire.

Cette approche globale permet de mieux comprendre les événements et leur importance dans la survie d’un peuple menacé d’extermination coloniale, d’en finir avec la grille de lecture exotique et de mieux saisir les motivations politiques des acteurs kanak de cette guerre.

- Alban Bensa, Adrian Muckle, Kacué Yvon Goromoedo, Les Sanglots de l’aigle pêcheur. Nouvelle-Calédonie : la Guerre kanak de 1917, Anacharsis, 2015, 720 pages, 30 euros.